La mostra “Vetrine” dedicata ad Andy Warhol e curata dal

critico d’arte Achille Bonito Oliva, inaugurata il 18 aprile e che sarà

visitabile fino al 20 luglio, è un viaggio nel genio di Warhol e nella sua

concezione della società, dipanato in ben 180 espressioni della sua produzione.

Location il Pan, il Palazzo delle Arti partenopeo, in via dei Mille, 60.

Warhol, padre, della pop art (arte popolare), introduce con

forza il concetto di arte seriale, un’arte che può moltiplicarsi all’infinito,

identica a sé stessa o con poche varianti sostanziali.

“Il pennello è frutto di produzione industriale, così come

la tela – scrive -. Di conseguenza anche il suo prodotto, ossia l’arte, è

industriale”.

Con la sua ottica dissacrante Warhol sovverte il concetto di

un’opera d’arte frutto del genio artistico unico ed irripetibile, di un’arte

frutto di un talento di matrice artigianale e quindi inimitabile.

Figlio e rappresentante del consumismo americano e del

trittico produzione –consumo-successo Warhol afferma che “agli Americani non

piace vendere, preferiscono buttare, al contrario di Europei ed Orientali, che

sono sempre intenti a mercanteggiare e contrattare, mentre gli Americani amano

comprare: beni, gente e Paesi”.

Figura eclettica, Warhol naviga a vista in tutte le arti

figurative (pittura, scultura, fotografia, cinema) e le contamina con altri

linguaggi come la musica.

Nella sua Factory, nata da un’idea di “comunità” dove il

talento sia messo in comune e le opere siano liberamente fruibili, alleva

giovani artisti: da Basquiat, padre della street art, a Keith Haring.

Giovani talenti che collaborano alla stesura della sua

rivista Interview.

Partito dal mondo della pubblicità, illustrando le copertine

di dischi famosi come quelli dei Rolling Stones, dei Velvet Underground, di

Paul Anka (The Painter) e di molti altri approda all’allestimento di vetrine

dove comincia ad inserire sculture ed exhibit dalla funzione più propriamente

artistica.

Ciononostante non disdegna di tornare a fare incursioni nel

mondo della pubblicità e delle vetrine anche in fasi posteriori quando ormai si

è affermato artisticamente.

Non a caso dice “Ho cominciato a fare soldi per la

produzione industriale, voglio morire facendoli nel mondo del business” e

ancora “Fare soldi nel mondo degli affari è la più grande forma di arte”.

Acutamente consapevole delle radici della morale, di matrice

niezschiana, secondo cui “la morale non è nient’altro che un comportamento che

le persone si auto impongono nel timore del giudizio degli altri e per

soddisfarne le aspettative, Warhol traspone nella sua espressione artistica

l’apoteosi del culto della personalità.

Ecco perché le persone si mettono “in vetrine” mostrando di

sé solo quello che gli altri vogliono vedere, il lato più pubblico e

“desiderabile” ed occultando la parte più fragile ed “oscura", ad arte.

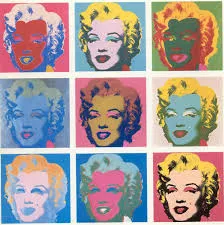

Da una parte, campeggiano le sue foto trasformate in

serigrafie (tecnica tipica dell’ambito tipografico seriale, dove tutto

dev’essere perfettamente moltiplicato in esemplari identici), riprodotte con

grandi e piccole variazioni di colore, uguali, eppure diverse nelle

imperfezioni che vengono conservate. Appiattite in un’unica dimensione dove

figura in primo piano e ombra “giacciono” sullo stesso livello.

Dall’altra, con un

ritorno all’ambito prettamente industriale, ci sono i suoi oggetti di uso

quotidiano fatti diventare opere d’arte,

come i fustini del Brillo, le cassette in legno della Coca – cola con tanto di

bottigliette, ed i barattoli ed i fusti della Campbells Soup.

Oggetti che a volte si limita a firmare altre volte

riproduce serigrafandoli.

Nelle gigantografie dei visi da una parte egli prende delle

persone (o per meglio dire personaggi) famosi nell’epoca e li rende icone

eterne, protagonisti dell’immaginario collettivo: si pensi alle serigrafie

policromatiche di Marylin Monroe.

Dall’altro dimostra come e il giusto tocco di glamour, e del

maquillage, quindi con il giusto travestimento (si pensi alle sue opere di

camouflage), tutti possano diventare dei vip.

E’ il caso delle serigrafie su commissione come quelle per i

coniugi Bennardo, che divennero per l’artista una delle maggiori forme di

guadagno.

Invece nei barattoli e nei fustini troviamo il culto del

marchio aziendale. Ad esempio, la

Campbells lanciò una campagna promozionale per la quale

all’acquisto di cinque confezioni di zuppa si aveva in regalo un vestito con il

suo marchio. Warhol, nella sua idea di riproducibilità, prese quel vestito, vi

aggiunse la sua forma e le sue serigrafie più conosciute e ne fece un gadget

“appettibile” da vendere, una sorta di status symbol.

La vanità umana… una delle maggior tentazioni…sia per vip

che per gente comune… e Warhol lo sapeva bene e sapeva come “corteggiare”

l’egocentrismo.

Alchemico il suo rapporto con Napoli che egli ritiene una

città “unica e fantastica”, di cui adora i travestiti, i rifiuti ed i palazzi,

dall’equilibrio precario, tenuti insieme con una corda.

Non a caso, grazie a Lucio Amelio ed al suo atelier

artistico in piazza dei Martiri, una serie di artisti, con al centro Warhol,

troveranno nel capoluogo partenopeo un luogo dove potersi esprimere liberamente

e confrontarsi.

La contemporaneità è abitata da contraddizioni: nel suo

affermare la democraticità dell’arte come serialità Warhol riafferma anche

l’unicità dell’individuo e lo sottrae alla massificazione ed al tutto

indistinto del nichilismo.

E’ il caso della figura dei trans, "i femminielli" che tanto lo

affascinavano, che egli rende protagonisti delle sue opere, tanto nella

versione partenopea, che in quella newyorchese delle Drag Queen dei club

americani, rimarcandone la precisa connotazione sociale, antropologica,

esistenziale ed economica.

La stessa operazione la fa nell’opera “Fate Presto”, dove

prende una pagina del Mattino che parla dei ritardi dei soccorsi dopo il

terremoto del 1980 (dopo diversi giorni si sentiva ancora gente che gemeva

sotto le macerie in attesa di un soccorso latitante) e lo sdoppia nelle tre

fasi dello sviluppo fotografico: il negativo, l’immagine in controluce che sta

affiorando sulla pellicola e la pagina di giornale vera e propria, riprodotta

in una gigantografia.

Protagonista indiscusso della sua opera è anche l’enorme

vulcano che lo atterriva per la sua unicità (a New York potrebbe essere

paragonabile solo all’Empire State Building, diceva) ed insieme lo affascinava

(per me la forza di un’eruzione è paragonabile a quella della deflagrazione

della bomba atomica).

Eppure nella sua mostra Terrae Motus, pur riconoscendo la

forza terribile ed unica di questo gigante, lo rende riproducibile ed imitabile

in serie e dimensione con poche o tante varianti di colore.

Tra i fattori in grado di “irretire” Warhol c’è il, visto

anche qui come carnalità consumata in fretta e mercificata, come un atto

meccanico e ripetitivo al pari dei gesti che si compiono nelle riproduzioni

serigrafate.

Nelle copertine dei dischi da lui curate, introduce con

forza ed in maniera esplicita l’elemento sessuale: si pensi alla Banana della copertina

dell’album Velvet Underground & Nico, o ancora ai boxer che diventano

protagonisti (fronte/retro) della copertina di un altro disco dove è riprodotto

un jeans con tanto di zip vera. O ancora al riferimento fortemente sessuale nel

suo film Blood for Dracula (Dracula cercò sangue di vergine e… morì di sete!) e

di quello in cui riprende, con la telecamera fissa per ben 35 minuti, l’espressione di un uomo, ripreso a pochi

centimetri dal viso, (lo stesso modo che aveva di fotografare) che riceve una fellatio.

Figlio del funzionalismo americano, incentrato sulla

misurabilità di ogni fenomeno di stampo positivista, suole dire “Non vi

soffermate sul senso delle parole che la gente dice di voi ma misuratele in

centimetri”.

Warhol è tra gli artefici non solo del ponte gettato tra

Napoli e New York, tra similitudini e differenze, ma anche di quello teso tra

il capitalismo americano e il concettualismo di matrice europea, approdato in America

negli anni ’60.

Non a caso, Warhol, condivide con il francese (naturalizzato

Americano) Marcel Duchamp, l’idea della necessità di un processo di

democratizzazione dell’arte, in cui quest’ultima non sia un bene d’elite,

comprensibile e fruibile da pochi, bensì qualcosa che deve appartenere a tutti.

E’ per questo che il francese Duchamp decide di sovvertire

l’idea dell’arte come di qualcosa che è suscettibile di un’unica

interpretazione e frutto di un modo di dipingere e scolpire univoco, ma arriva al

traguardo in cui ogni cosa può essere arte, anche un orinatoio capovolto, che

egli ribattezza “Fontana” (è infatti questione di interpretazione e di punti di

vista).

Egli strappa la tela su cui è dipinta l’opera d’arte e

mostra senza remore il processo di creazione della stessa, i concetti ed il

mondo emotivo, ma anche la quotidianità, fatta di tante miserie umane, che c’è

dietro.

Come al solito la contemporaneità è terra di profonde

contraddizioni, di antitesi e di forze opposte che finiscono per annullarsi.

Perché se tutto può essere arte, nulla alla fine lo è per

davvero.

*Consulenza ad opera dell’artista Luigi Auriemma http://www.luigiauriemma.altervista.org

.jpg)

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento